Selama beberapa tahun terakhir, saya bisa dibilang menjalani hidup yang “tipikal anak kost”. Kamar saya luasnya beberapa meter persegi; di rak ada beberapa buah buku. Baju dan celana panjang menumpuk di salah satu sisi. Tidak ada yang benar-benar luar biasa — kalau ada di antara pembaca yang pernah main ke kamar kos mahasiswa, pasti bisa membayangkan bentuknya seperti apa.

Nah, yang hendak diceritakan di sini terkait dengan gaya hidup “anak kos” yang disebut di atas.

![[IMG: instant coffees]](https://sora9n.files.wordpress.com/2010/01/coffee-boxes-300px.jpg?w=500)

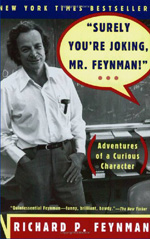

atas: berbagai kotak minuman instan yang ada di kamar saya. dari kiri ke kanan: vanilla latte, kopi 3-in-1, dan sereal bubuk

Sebagai anak kos, saya bisa dibilang akrab dengan minuman sachet. Mulai dari kopi instan, sereal, hingga bandrek dan teh tarik, semuanya pernah jadi persediaan di kamar saya. Yang tidak instan barangkali cuma coklat bubuk — saya suka minum coklat panas — paling tidak, saya masih harus menambahkan gula sendiri. Tapi itu bukan itu yang hendak dibahas di sini. 😛

Yang hendak saya bahas di sini adalah aspek sosial yang dicerminkan oleh kehadiran produk sachet tersebut. Seperti apa ceritanya, here goes.

Nilai Sebuah Kepraktisan

Salah satu aspek yang saya suka dari minuman sachet adalah kepraktisannya yang luar biasa. Mau “dipendam” di kamar, dibawa naik gunung, atau diringkas dalam tas untuk dibawa pergi, isinya relatif terjamin. Kasarnya, biar kena hujan dan badai sekalipun enggak bakal rusak. Adapun kalau hendak minum, tinggal tuang air panas—aduk sebentar—dan kemudian jadilah. Tidak ada lagi acara merebus daun teh selama setengah jam atau sebangsanya. Asalkan ada air panas dan pengaduk, maka semua beres.[1]

Di titik ini, minuman sachet memberikan kita kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya: memenuhi kebutuhan dalam waktu cepat. Ingin minum kopi, tinggal aduk. Ingin minum teh tarik, tinggal aduk. Malah yang seperti ini bukan cuma minuman. Kelaparan di tengah malam dan ingin makan mie? Tak usah repot, kan tinggal “hot water, please!”.

Inilah yang disebut sosiolog George Ritzer sebagai salah satu ciri modernitas. Masyarakat yang modern, menurut Bapak Ritzer, adalah masyarakat yang mengutamakan efisiensi di segala hal. Mulai dari efisiensi waktu, efisiensi organisasi, hingga yang “kelas berat” seperti efisiensi pemerintahan. Dan perkara sepele seperti minum kopi tidak lepas dari pengaruhnya.

Ketika kita lapar, haus, atau sekadar ingin ngopi, maka itu bisa dilakukan dalam waktu cepat. Kita tidak lagi perlu keahlian meracik a la Mbok Jamu atau barista Starbucks. Cukup tuang, tambahkan air panas, dan aduk, maka jadilah. Malah saya ingat waktu jalan-jalan di Circle K tempo hari — di sana ada bubur ayam instan! 😯 Di sini kita lihat betapa dahsyatnya proses “instanisasi” itu berlangsung.

Singkat cerita, di dunia yang bergerak cepat, efisiensi menjadi hal penting. Demikian simpul Bapak Ritzer.

Instanisasi dan “McDonaldization”

Bicara zaman modern dan instanisasi, tentunya tak bisa tidak menyebut sebuah ikon terkenal. Apa lagi kalau bukan fast-food dan McDonalds?

Bapak Ritzer, yang idenya saya pinjam untuk uraian di atas, punya pandangan menarik tentang restoran fast-food dan zaman modern. Menurut beliau waralaba tersebut mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat modern, yakni:

Efisiensi — makanan dihasilkan dan diantarkan secara cepat. Sejalan dengan keinginan kita untuk memenuhi kebutuhan secepatnya.

Prediktabilitas — kemungkinan munculnya yang tidak terduga, semisal makanan habis atau pegawai kosong, adalah minimal. Sejalan dengan keinginan kita hidup di dunia yang aman, terjamin, dan tidak neko-neko.

Kuantitas mengompensasi kualitas — tidak masalah apabila kualitas masakan sedikit rendah, yang penting produksi terjamin dan harga terjangkau. Sejalan dengan naluri kita memilih barang produksi massal, alih-alih limited edition yang (terlalu) mahal.

Teknologi menggantikan peran manusia — pekerjaan kasar diserahkan pada mesin/unit produksi (bukannya manusia). Sejalan dengan kehidupan modern di mana teknologi membuat hidup semakin nyaman.

Empat ciri modernitas ini kemudian disebut sebagai “McDonaldization“, mengambil nama perusahaan fast-food terbesar dan terkenal saat itu.[2] Menurut Pak Ritzer, McDonaldization adalah ciri khas kehidupan modern. Pengaruhnya amat luas — bukan saja di bidang makanan cepat saji, melainkan juga berbagai aspek lain dalam hidup kita.

The Other Side of McDonaldization

Di awal tadi, kita membahas tentang minuman sachet dan makanan instan. Pada dasarnya, kehadiran mereka tak lepas dari McDonaldization: produksi massal, modal teknologi, pasokan terjamin. Tambahkan konsep efisiensi yang juga sudah dibahas, maka lengkaplah empat “pilar” tersebut. Adapun ini baru salah satu contohnya — barangkali kalau kita bicara industri modern, hampir tidak ada yang tidak terembesi oleh spirit tersebut.

Kalau saya boleh menilai, jiwa zaman kita yang sekarang adalah jiwa modern ala fast-food. Kita selalu ingin mendapat barang yang cepat-saji, kuantitas berlimpah, dan seterusnya. Kita jadi tergantung pada teknologi. Kalau dilihat sekilas ini adalah hal yang bagus — tapi masalahnya bukan itu.

Masalahnya adalah ketika kita, tanpa sadar, menempatkan manusia sebagai obyek dari McDonaldisasi itu. Manusia ditempatkan dalam production line, “dicetak” sesuai kebutuhan dalam produksi massal. Pada akhirnya masyarakat sosial jadi persis seperti ayam goreng produksi McD: seragam, cepat saji, dan di mana-mana ada.

Anda yang pernah membaca keluhan saya tentang kampus di blog ini barangkali paham apa yang saya maksud. Sebagai orang yang dulunya menjalani kuliah sebagai calon insinyur, saya merasa bahwa kampus itu sekadar fast-track saja dalam menghasilkan lulusan. Sejak tingkat II teman-teman saya terbiasa berkata, “Kerja di Halliburton butuh IPK berapa ya?”, “Ingin ke Caltex,” dan seterusnya. Seolah-olah kampus itu seperti conveyor belt pabrik. Kita masukkan lulusan SMA, pergi ke ujung belt, dan di sana kita dapat insinyur. Tak jauh beda dengan kultur fast-food McD — ayam mentah, cemplung-cemplung, jadi.

Sedihnya, dunia ala fast-food itu tidak terbatas di pendidikan saja. Sekarang kita punya produksi massal idola cilik; kita punya produksi massal sinetron; kita punya produksi massal calon pemain bola di Inggris dan Spanyol sana. Masyarakat sekarang bukan saja sebagai penikmat hasil produksi — masyarakat sekarang adalah masyarakat yang turut menjadi bahan baku. Atau, meminjam ucapan Claudia Serena di komik Fantasista, “tak jauh beda dengan ternak.”

Deindividuasi – Hilangnya Sebuah Keunikan

Konon, kita hidup di zaman modern. Zaman yang identik dengan gerak cepat dan efisiensi. Perwujudannya diwakili oleh kultur fast-food dan minuman instan: kita ingin semuanya serba cepat. Pada akhirnya semangat ini merembes ke berbagai aspek sosial dalam hidup kita. Bukan saja kita ingin makan dan minum secara cepat, berbuat apapun kita ingin cepat. Lebih cepat, lebih baik.

Lantas, demi efisiensi, kita lari pada produksi massal. Mulai dari alat elektronik hingga botol kecap, semua ada industrinya. Bahkan sekarang kita punya “industri” insinyur, idola cilik, dan pemain bola! Saya pikir, dalam dua ratus tahun, Revolusi Industri telah drastis mengubah jalan hidup kita.

Tidak, saya tidak memasalahkan industri yang telah membuat kita maju sejauh ini. Saya tidak memasalahkan industri yang membuat saya bisa punya handphone, lampu neon, dan laptop. Yang saya masalahkan adalah semangat industri yang tidak bijak ketika bersangkutan dengan manusia. Tanpa sadar kita menerapkan McDonaldisasi di masyarakat — kita ingin menjadi efisien, tapi kita kehilangan jati diri.

Analoginya, kita tidak lagi peduli pada nilai keunikan seorang chef. Kita tidak perlu juru masak hebat di dapur McDonald’s. Resepnya sudah baku, bahan-bahannya sudah baku, kualitasnya juga terstandarisasi. Saya mungkin bisa masak Spaghetti Bolognaise kalau sedang di rumah, tetapi, di dapur McD, hal itu tidak berharga. Saya cuma harus masak makanan yang semua orang bisa: burger, ayam goreng, french fries — you name it.

Demi mengejar efisiensi, kita melebur dalam sistem dan melepas jati diri. Di sini produksi massal mengambil alih.

Semangat produksi massal inilah yang kemudian merasuk ke dalam berbagai aspek, terutama pendidikan. Alih-alih menyukai “manusia yang unik”, kita lebih suka mencemplungkan anak-anak ke dalam wahana produksi: produksi dokter, produksi insinyur, produksi idola cilik, dan lain sebagainya. Saya tidak bilang spesialisasi itu buruk — masalahnya, spesialisasi berlebihan membuat kita kehilangan ruang untuk jadi unik dan mengembangkan diri. Sebagaimana saya klaim di tulisan yang terdahulu,

[M]embuat kreativitas saya menumpul . . . Saya menghabiskan waktu sampai dini hari untuk mengerjakan laporan, tugas, dan sebangsanya yang terkait kuliah saya saja.

Sementara, di luar kelas, saya bisa belajar banyak tentang bahasa Jepang, sastra klasik, teori evolusi, filsafat etika, teknik photoshop, kritik sosial, dan lain sebagainya. Di samping juga menggambar dan bikin komik jika sedang ingin.

Ada banyak waktu dan energi yang harusnya bisa dipakai untuk hal-hal lain — tetapi, di sini, saya seolah harus fokus pada target akademik saja.

Epilog: Secangkir Kopi di Pagi Hari

Pagi ini, seperti biasa, saya minum kopi instan persediaan di kamar saya. Rasanya lumayan enak, tapi generik. Kalau tidak ada bungkusnya barangkali saya tak bisa membedakan: apakah itu Indocafe atau Nescafe 3-in-1? Lha wong dua-duanya sama-sama campuran kopi, gula dan krimer. 😆

Lalu saya pikir, barangkali itu juga yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Toh kalau berkunjung ke dokter saya juga tidak tahu dokternya lulusan mana. Boleh jadi lulusan UI, UGM, atau malah swasta seperti Trisakti dan UKI. Yang membedakan barangkali cuma kepribadian dan sejarah hidupnya saja[3]. Mungkin begitu juga dengan para insinyur, ilmuwan, dan tokoh-tokoh profesional lainnya di sekitar kita…

To their credit, though, mereka punya kualitas yang bisa diandalkan. Barangkali seperti ayam goreng McD — tidak unik, di mana-mana ada, tapi selalu bisa bikin kenyang. Paling tidak mereka berkontribusi positif di masyarakat. Paling tidak, mereka membantu memenuhi kebutuhan masyarakat…

Sama halnya dengan ketika saya harus begadang dan membeli kopi instan di warung. Sisi positif dari industrialisasi. Setidaknya, sesuatu tidak sia-sia. 😉

——

Catatan:

[1] ^ Gara-gara ini, saya sempat pangling waktu pulang liburan dan mendapati ibu saya merebus daun teh. Saking terbiasanya dengan instan, saya jadi lupa pada cara masak yang tradisional. 😆

[2] ^ Sebenarnya ini penamaan yang kontroversial, mengingat penyebutan nama “McDonald’s” berkonotasi pada zaman modern yang ruthless dan kapitalistik. Meskipun begitu harus dicatat bahwa Ritzer memakai istilah ini secara ilustratif — bukan hanya melingkupi McDonald’s tapi juga fast-food chain pada umumnya.

[3] ^ Terkait dengan ini, seorang dokter kenalan saya pernah bilang: “Dokter di mana-mana itu sama, sama-sama harus menyelamatkan orang. Nggak ada pasien yang pilih-pilih dokter lulusan UI, UNAIR atau UGM.” 😆

Read Full Post »

![[IMG: instant coffees]](https://sora9n.files.wordpress.com/2010/01/coffee-boxes-300px.jpg?w=500)