Ketika saya berumur dua tahun, orangtua saya memutuskan untuk pindah rumah ke daerah pinggiran selatan Jakarta. Ini masanya menjelang tahun 1990-an, waktu itu daerah pinggiran ibukota masih baru berkembang — banyak wilayahnya yang masih berupa perkebunan dan empang. Meskipun begitu kedekatan jarak dengan ibukota menjanjikan perkembangan ekonomi, jadi, banyak pendatang luar daerah bermukim di sini. Anak-anak di wilayah saya sendiri coraknya jadi berbagai suku: ada yang dari Jawa, Makassar, Padang, Manado, dan sebagainya.

Kalau Anda sudah lama mengikuti blog ini, kemungkinan besar sudah tahu kisah tumbuh-kembangnya saya di lingkungan multikultur tersebut. Saya tumbuh dikelilingi oleh perbedaan: teman main saya ada yang berdarah Bugis; di sekolah punya teman yang orangtuanya dari Bali dan Ambon; dan seterusnya. Adik saya sendiri, biarpun berdarah Jawa, akhirnya jadi fasih pakai dialek Betawi — ini gara-gara pembantu yang mengasuh dia sejak kecil asalnya dari suku tersebut. Lalu ada juga temannya tante saya yang sering main ke rumah; beliau ini gadis Batak di perantauan. Jadi, yah seperti itulah kira-kira. 😛

Walhasil, saya jadi terdidik memandang kemajemukan sebagai hal yang lumrah. Ini mengantar saya pada cara pikir yang unik: sebenarnya kalau tidak dibeda-bedakan, semua orang itu sama, kok. Misalnya teman-teman saya dulu semuanya sama-sama suka main SEGA. Lalu sama-sama suka jajan Chiki, baca komik Dragon Ball, dan seterusnya. Akibatnya saya paling cepat jengkel kalau dengar orang menggunjing SARA — ada suku ini dibilang baik, tapi suku lain dibilang buruk — orang macam ini biasanya cari gara-gara. 😐 Sepengalaman saya sih perbedaan itu cuma ada kalau dibesar-besarkan.

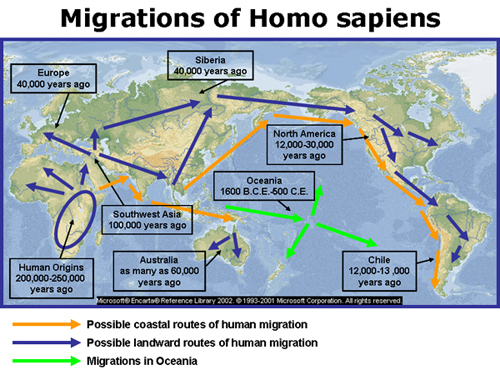

Jadi, semenjak kecil hingga ABG, saya selalu memandang manusia sebagai kawanan yang satu. Duaratus ribu tahun lalu rombongan Homo sapiens pertama berangkat dari Afrika, mengisi celah-celah dunia. Ada yang bermigrasi ke Arab, Amerika, Asia… sampai yang terpencil seperti Polinesia juga ada. Dari satu kelompok umat berkembang jadi banyak. Semuanya bersaudara — baru belakangan berpencar jadi suku ini dan suku itu; negara ini dan negara itu.

Pandangan di atas begitu berurat-berakar di hati saya. Oleh karena itu, saya tidak pernah mengerti dengan yang namanya tribalisme, rasisme, nasionalisme, religionisme — saya pikir pengotakan itu munculnya kalau kita ingin membedakan saja. Ada beda warna kulit, dikelompokkan. Ada beda batas negara, dikelompokkan. Ada beda agama, dikelompokkan; dan sebagainya. Pada akhirnya pembedaan itu menghasilkan attachment — bahasa Indonesianya kira-kira “rasa memiliki”.

Contohnya tentu saja gampang. Orang yang lahir dan besar di Jawa, misalnya, hampir pasti punya attachment pada kebudayaan Jawa. Orang yang lahir dan besar di Aceh punya attachment ke kebudayaan Aceh. Orang yang beragama Islam punya attachment pada umat Islam; yang beragama Kristen dengan umat Nasrani, dan lain sebagainya.

Sedihnya adalah, terkadang rasa memiliki itu jadi berlebihan. Hanya karena rasa memiliki orang jadi tribalis. Kaum yang ‘berbeda’ dan ‘lain’ dipandang rendah. Ras tetangga dianggap hina, negara tetangga dianggap saingan. Lalu ada juga yang berbau klasik: “Agama kita paling benar, yang lain bodoh semua!” Dan lain sebagainya. Ada banyak contoh yang lain, meskipun begitu, saya yakin Anda paham apa yang saya maksud. 🙂

Tentang Negara dan Attachment

Saya akan jujur di sini. Saya adalah orang yang anti pada segala bentuk pengotak-ngotakan umat manusia: entah itu landasannya kesukuan, keyakinan agama, ataupun batas negara. Sebagaimana sudah disebut saya besar di lingkungan yang heterogen; lalu saya belajar dari ilmu pengetahuan bahwa umat manusia itu aslinya satu keluarga. Di mata saya tidak ada landasan yang kokoh untuk mengelompokkan manusia dalam sekat ini-atau itu.

Mengutip dari sebuah posting blog bulan Februari lalu,

Mungkin, hanya mungkin, saat itu kita akhirnya menyadari bahwa manusia “cuma beda di luar saja”. Biar kulitnya berbeda, kewarganegaraannya beda, warisan budayanya beda, tidak ada alasan untuk mengelompokkan manusia. Saya bilang: pergi sajalah jauh-jauh itu “nasionalisme”, “tribalisme”, “rasisme”, dan sebagainya. Karena kita ini sebenarnya sedang saling menyatu: baik secara lokasi, genetik maupun budaya. Lebih baik mencari persamaan daripada perbedaan, kan begitu? 😀

Nah, salah satu bentuk sekat yang sering bikin saya kurang sreg adalah kewarganegaraan. Bukan berarti saya menolak pemerintahan negara, sih. Haluan politik saya libertarian: saya menilai bahwa negara diperlukan untuk mengatur ini-itu di masyarakat, akan tetapi, tidak perlu ditingkahi sentimen berlebihan lah. Sebab sering sekali batas negara itu justru memicu kisruh yang — kalau boleh dibilang — berlebihan dan norak.

Misalnya peristiwa di atas. Ada yang ingat?

Saya pribadi berpendapat bahwa sekat-sekat seperti negara dan sebagainya itu semu. Hanya dibentuk oleh rasa memiliki (attachment) saja — tidak kurang dan tidak lebih.

Ini agak susah dijelaskan, jadi lebih baik kalau diuraikan lewat contoh.

Orang yang lahir dan besar di Amerika Serikat, misalnya, kemungkinan akan merasa terkait (attached) dengan budaya Amerika. Lalu dari situ ia mengidentifikasi dengan negara dan bendera Amerika. Akan tetapi hal yang sama juga bisa dikatakan kalau orang itu lahir dan besar di Indonesia. Barangkali ia akan merasa terkait (attached) dengan budaya Indonesia, lalu dari situ ia mengidentifikasi dengan negara Indonesia, bendera Indonesia…

Hal yang sama dapat dikatakan pada muslim yang mendukung gagasan Khilafah Islamiyah. Karena dia beragama Islam, maka dia merasa terkait (attached) dengan ide negara Islam. Kalau orang beragama Yahudi barangkali merasa attached dengan ide Negara Israel. Dan lain sebagainya.

Atau mungkin rasa memilikinya bukan dari agama, melainkan warisan genetik dan budaya. Keturunan suku-budaya Celtic barangkali merasa attached pada gagasan Negara Irlandia Raya (walaupun saat ini adanya Republik Irlandia dan Irlandia Utara, tapi itu cerita lain). Keturunan suku-budaya India merasakan keterikatan (attachment) pada warisan budaya Hindi, maka membentuk negara India; dan seterusnya.

Jadi pada akhirnya, saya memandang sekat-sekat negara itu tidak lebih dari sekadar attachment pada simbol. Orang merasa memiliki kesamaan budaya, kesamaan ras, atau kesamaan tempat lahir, lalu berkumpul bersama dan mendirikan paguyuban. Tidak ada yang salah dengan itu — sah-sah saja orang mau berserikat dan berkumpul. Akan tetapi ada problem besar yang diakibatkannya, dan ini akan saya bahas di bagian selanjutnya.

The Problem with It

Di atas tadi, saya sempat menyinggung tentang asal mula keragaman umat manusia (sebaiknya dibaca di tulisan yang di-link). Dari kelompok Homo sapiens pertama, manusia bermigrasi, lalu mulai mengembangkan identitas suku-budaya masing-masing. Jadi sebenarnya manusia itu awalnya satu — baru belakangan saja tercipta perbedaan seperti ras, budaya, dst. Perbedaan itu diakibatkan oleh migrasi dan tantangan alam.

Peta migrasi Homo sapiens. Yang menetap di Mesir melahirkan cikal-bakal budaya Mesir; yang menetap di Yunani melahirkan cikal-bakal budaya Yunani, dan seterusnya.

(image courtesy of San Diego State University)

Kemudian dari warisan tanah, budaya, suku bangsa, dan kesejarahan (among others) orang mengidentifikasi diri. Rasa memiliki itu kemudian jadi cikal-bakal identitas kebangsaan. Apabila mampu memiliki pemerintahan sendiri maka masyarakat ini dapat disebut sebagai “negara” (state).

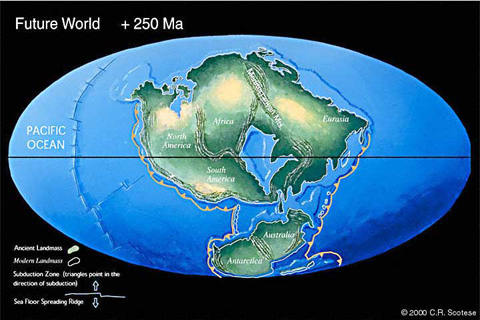

Akan tetapi elemen identitas kebangsaan (nasion) itu sendiri bukan pembeda yang mutlak. Ras-ras yang berbeda bisa berbaur menghasilkan keturunan. Budaya yang berbeda bisa saling bercampur. Batas-batas negara bisa berubah, sebab muka bumi tidak tetap — benua bergerak, patahan bisa ambles, dan seterusnya.

Orang biasanya bilang bahwa “negara” itu diindikasikan oleh tanah, ras penduduk, warisan budaya. Akan tetapi kenyataannya, tidak satupun dari ciri-ciri tersebut yang bersifat absolut.

Jadi kalau ada orang yang suka teriak-teriak sukuisme, tribalisme, nasionalisme, tahu rasa dia: ternyata batas-batas itu semuanya semu. Ha!

Simulasi pergerakan muka bumi 250 juta tahun ke depan. Where is your nation now?

(image courtesy of PALEOMAP Project)

Di sisi lain, ada juga yang mengklaim bahwa suatu jenis “negara” itu dikehendaki oleh Tuhan. Misalnya Islam fanatik menghendaki Khilafah Islam. Sementara Yahudi dan Kristen Zionis menghendaki Eretz Yisrael. Mungkin ada lagi yang lain.

Meskipun begitu, seperti sebelumnya, klaim macam itu juga tidak feasible. Namanya keyakinan agama mustahil bersifat obyektif. Setiap agama punya doktrin keyakinannya sendiri-sendiri. Islam beda dengan Kristen, Kristen beda dengan Yahudi, Yahudi beda dengan Shinto dan Buddha. Salah besar kalau memaksakan argumen satu agama ke masyarakat seluruh dunia. Enggak bakal nyambung. 😐

***

Jadi bisa Anda lihat problemnya. Saya relatif tidak bersimpati pada ide-ide seperti “negara” dan “nasionalisme”, sebab memang batasnya kabur dan tak jelas. Coba saya tanya. 100 juta tahun lagi Indonesia ada di mana? 100 juta tahun lagi Israel dan Palestina ada di mana? Ha? Ha? 😐

That being said, bukannya saya bilang negara harus diberangus, sih. Seperti telah disebut saya seorang libertarian — saya menilai bahwa negara itu perlu untuk mengurus masyarakat. Tidak realistis mengharapkan masyarakat mengurus dirinya sendiri dengan adil. Cuma, kalau disertai chauvinisme dan ribut-ribut seperti “ganyang Malaysia”, Israel-Palestina, dan sebagainya… rasanya kok menyebalkan. Oh well.

Epilog: All in All is All We Are

Konon, Siddharta Gautama pernah mengajari satu hal. Bahwasanya semua penderitaan di dunia berakar dari persepsi (indra). Dari persepsi itu timbul rasa menginginkan sesuatu (craving). Lalu kalau keinginan itu sudah didapat, jadinya ingin dipertahankan (clinging). Yang terakhir ini bersumber dari rasa memiliki (attachment) yang sudah dibahas di atas.

Saya bukanlah seorang Buddhis, juga bukan orang yang amat religius. Meskipun begitu filosofi Buddha di atas membuat saya berpikir: barangkali, memang itulah penyebab dari kisruh antarnegara yang saya protes di atas. Umat yang tadinya satu berangkat dari Afrika, ketika sudah terpencar malah saling bertengkar dan ribut. Patok-mematok tanah, bersikap kesukuan, dan sebagainya. Pada dasarnya semua itu disebabkan oleh rasa memiliki: rasa memiliki budaya, rasa memiliki tanah, dan lain sebagainya. Padahal belum tentu.

Kadang orang merasa bahwa “negara” atau pembagian sejenis itu sebagai hak prerogatif kelompoknya. Sementara kenyataannya, garis batas “kelompok” yang digadang-gadang itu semu. Sebagaimana sudah kita lihat bersama.

Saya sering kecewa kalau membaca rubrik internasional di koran. Indonesia berseteru dengan Malaysia, biarpun sama-sama mayoritas Melayu dan beragama Islam. Korea Utara kisruh dengan Korea Selatan karena beda ideologi. Irlandia Utara dan Republik Irlandia karena masalah agama, lalu Israel dan Palestina. Semuanya gara-gara attachment. Dengan merasa diri sebagai “kami”, orang berpendapat bahwa mereka berhak atas tanah atau negara. Lalu membagi-bagi planet bumi dari situ.

Orang-orang ini lupa akan satu hal. Ketika manusia pertama muncul di muka bumi, tidak ada pengelompokan macam itu. Ketika umat manusia masih muda bumi menyediakan kebutuhan mereka: tanah, air, udara, ladang tani dan ternak. Lalu umat manusia bertumbuh besar. Ironisnya, sesudah menjadi besar, mereka berpecah. Orang lupa bahwa planet ini sebenarnya satu untuk semua. Kelompok demi kelompok bersaing: mulai mengambil tanah, mengeruk hasil bumi. Persis anak-anak yang berebut warisan ketika ibunya meninggal.

Saya amat kecewa bahwa manusia yang tadinya satu kemudian memecah-mecah dirinya sendiri. Lebih jauh lagi pembagian itu sering berujung kisruh. Bukan saja sekadar saling benci, kadang-kadang nyawa juga melayang. Ada banyak contoh di sejarah kita untuk itu.

Sebagai orang yang masa kecilnya dihabiskan di lingkungan heterogen — dan tidak sekalipun saya berantem gara-gara SARA selama itu — saya tidak bisa mengerti kenapa ide seperti “negara” bisa begitu populer. Di mata saya manusia adalah manusia; tidak kurang dan tidak lebih. All in all is all we are. Melampaui semua perbedaan adalah persamaan. Hanya persepsi yang membuatnya tampak berbeda.

Pada akhirnya negara itu sendiri jadi kehilangan makna. Ia tereduksi jadi makelar tanah air dan ideologi. Hanya karena kesesuaian ini-dan-itu, kita memutuskan mendukung negara ini atau itu. Demi tanah air. Demi suku bangsa. Demi warisan budaya. Demi ketetapan agama. Semuanya sia-sia. Apa jadinya kalau kamu dulu dilahirkan di benua yang berbeda, pada suku yang berbeda, dan agama yang berbeda? Akankah kamu sesemangat ini tentang negara?

One day, I hope you realize that there is no “us” other than what you perceive and attach yourselves to. Semoga semua makhluk berbahagia. 😉